超越时代的“功夫之王”!还原对李小龙跨越十年的珍贵记忆

发布时间:2025-04-12 20:44:46| 浏览次数:

如何在偏见中保持尊严,在局限中创造无限,或许是李小龙留给世界最珍贵的遗产——

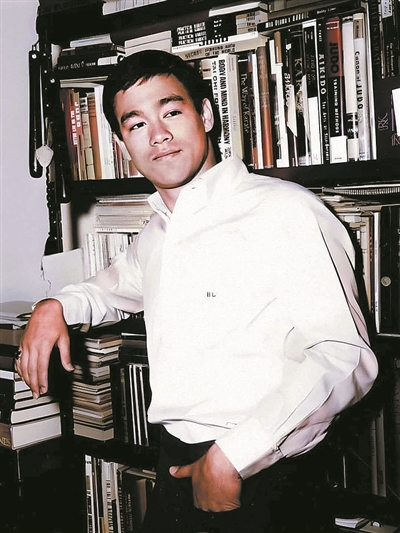

他的名字与形象早已成为中国功夫的公认标识,即便今天从未了解过他履历故事的年轻人,也一定会在一档名为“Bruce Lee”的初代游戏中“遇见”他。在2025年,“Bruce Lee”李小龙再度“复活”,不是遥不可及的精神标识,而是作为一位具有超越时代的武道哲思、道行合一的师长和朋友,现身他“最后的门徒”的“回忆录”——

当银幕上的李小龙以双节棍横扫世界,好莱坞摄影棚外的他,正用粤语向弟子讲解“水的哲学”;当《龙争虎斗》的票房震动全球时,鲜有人知,这位功夫巨星在日记本里写下“成为东方巨星”的目标,并默默吞下止痛药缓解背伤;当世人惊叹他踢碎下落的木板时,只有那个站在沙袋后的那位“门徒”清楚,那一瞬穿透性的劲力,源自李小龙多年对自己的精细训练……

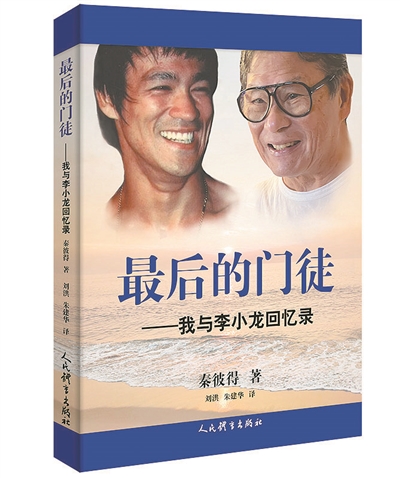

李小龙“最后的门徒”,他的知己好友兼亲传弟子秦彼得,在近日出版的传记随笔《最后的门徒:我与李小龙回忆录》中,还原对这位真实的“功夫之王”跨越十年的珍贵记忆,其中不仅展现李小龙的武术智慧与人格魅力,更记录与之共同经历的海外岁月细节。

以往的中文互联网中,秦彼得只是作为李小龙去世的六大抬棺弟子之一,出现在各种自媒体账号的文章中,保持着神秘。而这位生前神秘好友不仅见证了李小龙美国拼搏、香港成就的全过程,同时也是最后一位获得其亲授截拳道证书的人。书中,秦彼得第一次详细讲述他与李小龙的故事,无论是在李家后院的授课,两人一起在好莱坞打拼的日子,对于截拳道理解的传承,还是李小龙的低潮与痛苦,他都作为见证者和亲历者与之共同度过。

导演李安在序言中这样解析本书的价值:“李小龙从未想被模仿,他期待每个门徒找到自己的‘截击之道’”。他评价这本书“不仅仅是一本书,更像是朋友间真挚的对话。彼得的文字中满溢着对李小龙的真诚和敬爱,让我们身临其境,仿佛在倾听李小龙的呢喃细语”。

《最后的门徒》不仅是一部名人回忆录,更是一部记录华裔文化突围的精神史诗。当秦彼得在拉斯维加斯寓所写下“他的教诲如同明灯,指引我前行”时,这位77岁的老人完成了对时代的回答:真正的功夫,从不是飞檐走壁的神话,而是一个武者如何在偏见中保持尊严,在局限中创造无限。这或许正是李小龙留给世界最珍贵的遗产。

作为李小龙亲自颁发截拳道证书的“最后门徒”,秦彼得与李小龙的缘分始于文化血脉的共振。两人同为香港圣芳济书院校友,少年时期均研习咏春拳,李小龙师承叶问,秦彼得师从叶问弟子徐尚田,相似的经历、共同的命运让两人有着天然的亲近。1967年,当秦彼得在《星际迷航》片场偶遇李小龙时,这对“香港老乡”在异国碰撞出深厚情谊。书中披露,李小龙曾主动邀请经济拮据的秦彼得免费学习截拳道:“下周三来我家,我会以朋友身份亲自指导你。”

不同于其他弟子,秦彼得与李小龙的交流始终以粤语展开。他们在深夜畅聊金庸武侠、切磋《射雕英雄传》的侠义精神,甚至共同研究《三国演义》中的战略思维。李小龙曾坦言:“尽管我们都娶了美国妻子,但骨子里永远是中国人。”这种文化共鸣让秦彼得成为极少数能触及李小龙精神内核的见证者。

在传统武术中,大师和学生之间往往有一个严格的等级制度和终身的承诺。然而,李小龙解构了这个体系,他并不要求盲目服从,而是鼓励个人成长和批判性思维。他经常说,“我不能教你,我只能给你看”,并强调学习是一段个人旅程。他的方法打破了僵化的传统,使武术更加开放、适应性强和个性化。这也使得秦彼得与李小龙的关系超越了传统的师徒或者朋友间的拘束,做到了真正地彼此向对方打开自己。

在李小龙去世后,秦彼得逐渐意识到李小龙对自己的生活产生了多么深远的影响。“我将他的教诲应用到了日常生活和商业活动中。对李小龙来说,道德和诚信是一个人品格中不可或缺的部分。”

书中首次系统梳理李小龙的武术哲学体系。秦彼得指出,李小龙早在20世纪60年代就预言了综合格斗的诞生:“截拳道不过是个名称,真正要打破的是传统桎梏。”在私家后院,李小龙用橄榄球护具改造“踢盾靶”,要求弟子用身体感受“被汽车撞击”的冲击力。他独创的“牛顿摆训练法”,通过五球连击演示力量传导,解释为何侧踢“从脚踝到指尖的肌肉协同发力”。他通过拉丁舞节奏训练、击剑步法研究和电影慢动作分解,将反击速度压缩至0.2秒。书中揭秘其“硬币把戏”——抛接五枚硬币的神经反应训练,这让李小龙的出腿犹如闪电般迅速。成龙、洪金宝等感受过李小龙快踢的人,无不对此深有感触。在《龙争虎斗》拍摄现场,他仅用11秒击晕空手道世界冠军鲍勃·沃尔,摄像机甚至无法完整捕捉其动作轨迹。

这些理念在20世纪70年代震撼武术界。当传统门派还在争论“南拳北腿”时,李小龙已提出“综合格斗”雏形。就如同李小龙常说的哲学理念一样,一个优秀的武者应该像水一样,放入杯中你就是杯,放入海中你就是海。不要拘泥于规则、套路、传统,而是要打开自己,海纳百川。

作为李小龙在美奋斗史的亲历者,秦彼得首度揭露20世纪60年代好莱坞的种族歧视生态。彼时华裔角色多为“傅满洲”式反派,李小龙曾因拒绝丑化华人形象,被雪藏整整两年。但他在片场坚持用唐装彰显中国身份,他家中最钟爱的海报上,沙漠中的秃鹰振翅高呼:“耐心?见鬼去吧!我要大开杀戒!”而这正是李小龙在好莱坞等待机会时内心的真实写照。

李小龙的一生,经历过各种歧视。沦陷的香港在日本鬼子的铁蹄践踏之下,华人备受欺凌。战后,极端的民族主义又让李小龙的欧亚混血成了他的原罪。在叶问门下,那些心生妒忌的师兄们,便以李小龙并非纯正中国人为借口打压他,逼迫叶问要将李小龙赶出武馆。当李小龙来到美国闯入好莱坞,各种有形无形的种族歧视和偏见如影随形。

李小龙去世后,秦彼得和李小龙遗孀琳达在整理遗物时,发现了李小龙在日记本上写下的一句话:“我,李小龙,立志成为美国首位收入最高的东方超级巨星。”但李小龙的志向远不止于此,他渴望通过武术之美,将人们紧密地团结在一起。武术具有普世性和哲学内涵,李小龙将其作为纽带连接不同的人群,不分国度,不论种族。

“即使在今天,也没有任何一部动作片或武术电影真正捕捉到李小龙带给世界的那种原始而真实的风格”

问:书中提到李小龙认为截拳道不过是一个名称,并强调打破传统桎梏。他的这种“无界”哲学对当今综合格斗(MMA、UFC)的发展有何启示?

秦彼得:李小龙的“无界”哲学为现代综合格斗奠定了基础,强调适应性、效率以及不受固定风格束缚。他认为“截拳道只是一个名称”,鼓励斗士们吸收有用的东西,抛弃无用的部分,发展自己的方法——这些原则与当今MMA和UFC的发展完美契合。

问:李小龙的“若水”哲学强调适应性和直觉。你认为这种思想如何帮助他在武术训练和电影创作中突破创新?

秦彼得:李小龙的“若水”哲学让他在武术和电影制作中都能流畅地适应。在训练中,这种哲学使他摆脱了固定风格的束缚,从而创立了截拳道——一种专注于效率和现实应用的方法。在电影中,他的截拳道哲学带来了不玩花哨的动作场景处理方式,强调简洁与直接。

在截拳道中,没有纯粹的防御——进攻即是最好的防守。李小龙出的每一拳、踢的每一脚都是锐利、清晰的,让观众能够充分欣赏他的动作。在我看来,这是他成功的关键。即使在今天,也没有任何一部动作片或武术电影真正捕捉到李小龙带给世界的那种原始而真实的风格。

问:书中提到截拳道证书的稀有性,但李小龙本人并不推崇等级制度。这种矛盾背后反映了他怎样的矛盾与坚持?

秦彼得:这是一个很好的问题。以下是回应这个明显的矛盾,同时忠于李小龙哲学的回答:确实,李小龙并不相信武术中存在严格的等级制度或正式的排名系统。他常说,“我不能教你,我只能展示给你看”,强调个人成长而非结构化的认证。然而,截拳道证书的稀有性反映了他哲学中的不同方面——真实性。与传统武术学校通过颁发等级证书来建立层级不同,李小龙仅颁发了少数个人证书,以确认直接且动手的教学关系。这并不是为了创建权威体系,而是为了认可个人的经验和信任。

矛盾之处在于,虽然李小龙反对僵化的结构,但他对他的教学内容的完整性有着深刻的责任感。这种矛盾的存在凸显了在保持真实性和避免体制化之间的挣扎。从某种意义上说,这也映射了李小龙自己的“无为而为”的哲学——在打破限制的同时保持核心真理。

“他对今天亚洲演员的启示非常明确:忠于自己的价值观,即使这意味着要面对挑战。不要等待他人的认可,而是要创造自己的道路”

问:书中提到李小龙拒绝丑化华人的角色,但这也导致他在好莱坞举步维艰。您认为这种坚持对今天的亚裔演员有何启示?

秦彼得:李小龙拒绝了那些丑化中国人的角色,这使他在好莱坞的道路充满挑战,但最终重塑了这个行业。他对今天亚洲演员的启示非常明确:忠于自己的价值观,即使这意味着要面对挑战。不要等待他人的认可,而是要创造自己的道路——就像李小龙通过在香港制作《猛龙过江》所做的那样。在当今的全球平台上,亚洲演员比以往任何时候都更有能力塑造自己的故事,证明真实性和毅力可以打破障碍。

问:书中提到李小龙逝世后,您发现他写下“未来10年成为收入最高的东方巨星”目标。这种野心与他常说的“真诚表达”是否冲突?

秦彼得:这里并不存在矛盾。李小龙成为最高薪酬东方巨星的目标是他雄心的真诚表达,并非与其哲学相悖。对他而言,成功并不仅仅是财富——而是证明一位亚洲演员能够与好莱坞最伟大的明星平起平坐。这体现了他的抱负与追求平等的精神,而非简单的物质追求。这也进一步表明,他在追求个人价值实现的同时,也在为亚洲演员开拓更广阔的道路。

问:李小龙去世50多年以来,有很多电影都在演绎李小龙。你喜欢哪部电影?你认为哪个演员最适合扮演李小龙?

秦彼得:我其实不怎么看那种电影,但我看过预告片,通常能从预告片中判断出一部电影是否值得一看。即使是像《李小龙传》这样的知名影片,我也从未觉得有必要去观看。依我之见,最适合扮演李小龙的演员是周星驰。他不仅外形合适,而且他呈现出的喜剧性格会是李小龙生活中对幽默的极佳补充。我看过几部他的电影,《功夫》里的打斗场面最接近李小龙在电影中标志性的战斗场景动作。

问:书中揭秘李小龙的体能训练远超时代,甚至像现代职业运动员。您认为他的哪些训练方法对今天的健身科学仍有颠覆性意义?

秦彼得:李小龙的训练方法即使以今天的标准来看也是革命性的。他专注于实用力量、爆发速度和耐力,使自己脱颖而出。早在这些训练方式成为主流之前,他就已经融入了循环训练、等长练习和爆发性动作训练。他对核心力量、快肌纤维的发展以及全身调理的重视与现代职业运动员如出一辙。值得注意的是,李小龙认为慢跑是他最重要的锻炼方式,相信这是增强腹部肌肉的最佳途径。

在我看来,他最具突破性的是其整体训练方法——结合力量、柔韧性、营养和心理纪律——这种方法至今仍有很多人难以完全融入到健身科学中。

问:李小龙通过武术打破种族偏见,也打破了中国传统的师承习俗,书中也提到他始终以中国人为傲。你认为这种身份认同和打破成规对于今天我们时代的文化融合有何意义?

秦彼得:李小龙在保持对中国身份的自豪感的同时,打破种族和文化的障碍,这对塑造一个更加包容的时代至关重要。通过证明亚洲武术家可以成为全球偶像,他粉碎了好莱坞的种族偏见。同时,通过拒绝僵化的师徒传统,他使武术现代化,让所有人都能接触得到。李小龙通过尊重自己的文化遗产同时接纳新思想,将不同文化聚集在一起。他平衡传统与变革的方式至今仍激励着人们互相联系和学习。这种方式不仅促进了文化的交流,也为现代社会中的跨文化理解树立了榜样。

问:如果李小龙今天仍在世,你认为他会如何评价今日的武术现状?中国功夫虽然被世界所认可,但无法脱离娱乐表演的领域,在国际顶尖的格斗比赛中,很少见到中国功夫的身影,您是如何评价中国功夫的名与实?

秦彼得:如果李小龙今天还活着,我相信他会看到武术当前状态中的进步与局限。一方面,武术已经获得了全球认可,像MMA这样的运动符合他关于适应性和有效性的哲学。然而,他也可能对许多传统风格依然僵化、重视形式超过功能感到失望。

李小龙总是强调技术应该是“日减而非日增”——精炼有效的部分并抛弃不必要的。他还强调了体能训练的重要性,认为力量、速度和耐力与技术一样重要。他可能会鼓励武术家们继续进化、质疑和改进他们的方法,而不是坚守过时的传统。

在我看来,关键信息应该突出武术,包括中国功夫,有两个主要目的:健康和自卫。几乎所有的武术都可以追溯到有着超过1500年历史的少林功夫。然而,少林传统的许多方面常常被忽视。除了形式和武器训练外,少林寺还教授人体解剖学、骨科以及医学。遗憾的是,大多数人只关注功夫的技术层面,而其对健康的益处却在很大程度上被忽视了。我想强调这只是我的个人观点。(青岛日报/观海新闻记者 李魏)(本期访谈节选于人民体育出版社英文采访素材)